对所有自闭症(也称“孤独症”)儿童家长来说,一定会面临的问题是孩子未来该如何与社会融合。

李文清楚记得,儿子乐乐被确诊为自闭症后,她查找了很多资料,想了解自闭症儿童的未来,但现实给她浇了盆冷水,她很害怕。害怕儿子未来不被社会接受,更害怕自己有一天不在了,儿子没了生存的倚仗。“当时我就想他至少得听话,不要让人家烦他,至少能在社会上活下去。”

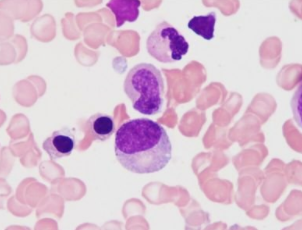

李文陪儿子乐乐在职康站种多肉植物。澎湃新闻记者 刘璐 摄

乐乐成长的过程中,李文做了很多的努力,从希望治愈到真正接受儿子心理残疾的事实,她走了20年的路。30多岁从一家美国咨询公司辞职,李文抱着治愈、拯救儿子的想法,尝试了很多方法,比如禁食疗法、螯合疗法、高压氧仓疗法等,甚至带着儿子去听海豚音,学钢琴,但效果都不理想。“后来真的就接受了他这种情况,我就觉得,某种程度上他就是残缺的。”

如今乐乐已经20岁了,从职高学校特教班毕业后,他进入了中科院残联职业康复中心(简称职康站)接受职业转衔培训,这是帮助心智障碍青年从学校环境过渡到社会环境,从“学校人”到“社会人”身份转变的重要环节。

李文希望乐乐能更好的融入社会,更希望乐乐能找到属于自己人生的意义。但现实是,自闭症儿童成年后即使经过培训,依然很难融入社会找到工作。2011年北京15名心智障碍者家长联合发起设立了“融爱融乐心智障碍者家庭支持中心(以下简称融爱融乐)”,愿景就是希望通过全社会的共同努力,帮助心智障碍人士更好融入社会,实现机会平等、权利平等。作为融爱融乐组织的一员,李文解释,“融爱融乐是一个家长组织,鼓励家长带着孩子走出来,让大家知道自闭症孩子需要上学,需要就业,需要参加文体活动。”

过去20年间,李文一直带着儿子不断向前,“陪伴乐乐成长,不只是乐乐在成长,对我也是一种修炼。”2016年后她又迎来了另外两个孩子。如今52岁,李文面临不少的压力,她依然会为乐乐的未来担忧,但因为乐乐有了弟弟妹妹,李文心里也能看到希望,“即使未来父母不在了,乐乐还会有弟弟妹妹的支持。”

以下为李文的自述:

发现

我叫李文,今年52岁,我有三个孩子。乐乐今年20岁,是一名心智障碍患者,另外两个孩子一个6岁,一个4岁。

乐乐是早产儿,十个多月去医院体检的时候,会发现他稍微有点慢,医生把一个东西藏在一本书里,一般小孩就会想办法翻开这本书去找,乐乐看了以后就不知道去找。医生告诉我你这孩子有点慢,不过没关系,你锻炼他。到了一岁半他就更落后了,我那时候很怕去医院,感觉他落后,果然他就是落后的。最开始医生不知道他是自闭症,只知道早产儿通常会慢一点。

1岁半,别的孩子都会说话了乐乐不会,那时候我还在上班,我上班走他不哭不闹,阿姨周末休息他也无所谓。我记得很清楚,我教他说话,从发音上他发“ba”的音的时候,我就告诉他,这是爸爸。那时候他不认识我,也不认识爸爸,我和他爸爸两个人坐在沙发上,跟他说这是妈妈,这是爸爸。后来发现他认识这个爸爸,但照片里的爸爸就不认识,我就拿照片教他。

我和我大学同学聊天,她说她孩子7岁的时候,不知道她是妈妈,使劲打孩子手心,也不叫她妈妈,她说她的孩子是自闭症,我觉得乐乐和我同学孩子的情况很像。

乐乐1岁9个月的时候在北医六院被诊断为自闭症。医生怎么诊断呢?给他玩具他不好好玩,他跑去看窗台下面的暖气管,一般小孩子会喜欢他这个年纪的东西,不应该喜欢奇奇怪怪的东西。他还喜欢人家的高跟鞋,跟着人家走。他那么小,那么矮就紧紧跟着人家,把那个人吓了一跳,医生说多半就是了。

乐乐不到两岁,就去北医六院推荐的康复中心做康复。那会大家对自闭症的了解还不多,康复中心的老师也是摸着石头过河,主要是靠应用行为分析方法(简称ABA)。后面我就用这个方法训练乐乐,比如,乐乐你对妈妈挥挥手,一开始是口头指令,他如果不执行,就示范,示范还不执行,就辅助他完成这个动作,让他知道这叫做挥手,挥手做对了,就给他鼓励,奖励他吃个东西。

之后我教他二步指令,比如乐乐先拍一下手再跺一下脚,他就不一定能做对,可能先拍手就忘了跺脚。就是让他能听长的音,训练他的理解能力。我有一个本,他做10次有8次做对了,就算过关了,我会记录下来。当时我也很年轻,会比较机械的做这个事情,现在我就没这么死板了,我会下意识的教他这个东西,会分解动作,降低难度。

自闭症小孩的思维方式不灵活,正常人了解一个东西,是在任何情况下都了解,但自闭症小孩的认知是有缺陷的,缺少举一反三的能力,也叫泛化的能力。所以要做的工作就是让他彻底明白这个东西,这就需要量变到质变的过程。

乐乐三四岁学习红色,我怎么也教不会他,拿色卡他认识,但到外面指着红色的花问他这是什么颜色,他就不认识。我在想他认为红色就是那个卡片,他不知道红色是一种颜色,他无法把颜色抽象化。因为知道他缺少泛化的能力,我会有意识的锻炼他,突然有一天,他就知道什么是红色了,我觉得是他积累到一定程度,自己悟出来了。现在他有一些泛化的能力,也有认知的进步。

这件事情让我明白还是可以教会他一些东西,但比普通孩子难很多。自闭症孩子的世界里,时间仿佛变慢了,他们的成长是以年为单位的。普通孩子学一个东西可能用一年,但自闭症孩子可能要用10年。他们还是有从低龄到高龄发展的空间,就是慢也不能说他停了。有时候他忽然冒出来的一句话就是他新学的东西,有一次他主动跟我说“妈妈yellow”,因为他看到弟弟妹妹说英文,他也学着说英文。现在他会说很多英文单词,我夸他英文好,他就很高兴。

治疗

对大部分母亲来说,孩子是这样一种情况,是一种很大的挫折和考验。我当时就觉得工作没有意义,挣钱没用,我必须为了我的孩子去改变,去救他,我不想要其他东西,就是这种感觉。当时我对自闭症的了解并不多,看到有消息说通过治疗可以康复,就下定决心辞职了。

为了治疗乐乐,我走过很多弯路,比如做禁食疗法,自闭症儿童会对一些食品不耐受,比如奶制品、小麦制品。不耐受的情况会导致他肠道发炎,会刺激他,对他情绪认知有影响,所以就不能给他吃,但坚持不了多久,因为他喜欢吃包子、饺子、面条,这些都不能吃,可吃的就特别少。

还有一种叫螯合疗法,这种方法有一定危险性,通过吃药把他身体和血液中的重金属排出来。我记得很清楚,乐乐3岁整我和他爸爸带他去香港做治疗,我们在那住了一个星期,先是测各种指标看各种结果。我发现挺痛苦,要给孩子抽血,孩子很害怕。做了一次我觉得可能会对他身体有伤害,后面就没有坚持。

乐乐5岁的时候,我带他去青岛住了一年半,因为青岛有当时全国公认最好的自闭症康复学校。学校排队要排一年,从4岁排到5岁,一直待到6岁半。

那边的家长方法更多,比如高压氧仓疗法。每天下午我带他去上课,阿姨在家里做晚饭。放学后我们带着饭包坐公交车去医院,进入高压氧仓要吃东西,否则压力增加之后耳膜会鼓。某种程度高压氧会丰富、刺激他的脑神经,但我也会担心高压对他耳朵有影响。

我还在青岛海洋馆买了年票,一到周末就带他去听海豚音。给他找音乐老师教他学钢琴,但学到第二个课程时他就学不下去了。

我尝试了很多种方法,但都没达到预期。那些年为了乐乐我全放弃了,我现在50多岁,那时候我30多岁也像50多岁,就是很老、很累、很绝望,不知道自己在扑腾什么,看不到头。

随着时间推移就会看清一些东西,一开始可能会急功近利,慢慢会回归一些理性,不想让乐乐做小白鼠了。费了很多劲,花了很多钱,就觉得算了吧,我接受某种程度上他就是残缺的事实,他不可能会变成正常的孩子。

成长

到了上幼儿园的阶段,因为是业主,乐乐进了小区里的幼儿园。他进去后不跟大家玩就乱跑,老师建议让阿姨来陪读。有时候我早一点到学校接他放学,就特别难过,其他孩子都在教室上课的时候,阿姨和他就特别孤独地在院子里面转悠。

小学他去的是北京新源西里小学,这是所融合学校,本身是普校,学校里面有特教部,他去的是特教班。在这个学校上学还是有很多好处,毕竟是普通学校,普校有的社团、活动他都能参与,也能见到很多小朋友,我觉得那段时间他过得很幸福。

当然要说不满意,任何的公立学校都会存在这样的问题,就是对特殊孩子挖掘的不够,特殊孩子需要更多关注、更多认知的训练和培养。乐乐所在的班当时有3个自闭症儿童,另外的孩子有其他问题,自闭症的孩子特别认字,机械记忆力普遍好,但另外的孩子学习1+1都很费劲。这种情况下,老师想要顾好所有学生就很难。

乐乐现在认识很多字,有些不常见的字他都认识。他也喜欢读书,如果跟姥姥在一起,他就会拿一本书坐在姥姥身边念,虽然他不理解这个内容,但会读出来,就像成人的身体里住了一个小孩。弟弟妹妹都觉得他很厉害,妹妹说,中文咱们家还是哥哥最好,她认为哥哥认得字多,但其实哥哥不如她。

初中毕业后,乐乐去了北京安华学校的职高部。这是一所特教学校,里面设置了6个专业,有中餐烹饪、计算机应用、社区公共事务管理、家政、酒店和园艺等。

目前面对特殊孩子的职高学校很少,听话有一定能力的孩子不一定是自闭症,会是一些其他特殊的孩子,比如肢体残疾。这些孩子能听能做容易就业,到最后会去一些服务性岗位,比如酒店、饭店,但自闭症孩子很难就业。

针对自闭症孩子,学校也在改革。乐乐那一届,就改成了每个专业学半年,更多是针对服从性,职业素养,社会适应性的训练。每个孩子的程度不一样,我觉得他在那学了很多,比如学洗毛巾,洗袜子,刷鞋。再比如给家长做饭,他会用刀切土豆丝,切得比较粗,也会刮皮,自理能力提升了很多。

乐乐最高光的时候是自己坐车上下学,安华学校在安贞桥附近,离我们家很远,坐公交车有30多站,他自己去自己回,我会帮他选择不用换乘的车。

他曾经也丢过一两次,从公交车站下车,离我们家走路有两公里的距离,要过几个红绿灯,我训练他很多次后,还是不太放心,最担心他不看红绿灯,就选择到公交车站去接他。有一次我晚了,他看没有我,就自己走了,我以为他能走回家,但他走错了路,一直到晚上8点多才找到他。

还有一次从家去学校他坐错了公交车,上午10点老师给我打电话说乐乐今天没来上学。他身上一直会带定位器,我看到他在东四环某个地方。就和他爸爸赶紧去找他,找到他的时候都10点半了。他还是有点紧张,身上的衣服都湿了。

乐乐有手机,他走丢了也不会主动给我打电话。他需要提醒,他的世界里没有主动和人打招呼的机制。比如用手机发位置他能做到,但他不明白为什么要做这个事情。乐乐出行虽然有所突破,但我也不能说他完全可以了。他的能力就是这样一个状况,狠练可能会有效果,但没办法变成他自有的,就像计算机外挂了一个软件,还可能时不时不太好用。

以前会想有一天他忽然明白了很多事情,现在就不会这么想了。因为我看到他和弟弟妹妹的差别是本质的,本质上他就是一种残疾,神经系统发育出现问题,是脑子的问题。乐乐现在像三四岁的小孩,弟弟今年4岁多,但弟弟比他明白多了。

我也想过也许未来技术发展了,通过脑部手术,比如AI技术植入脑芯片,乐乐会被治愈,但那就不是他了。另外他也错过了这么多年的学习,很多孩子在很小的时候,通过一些触觉、听觉的发育,才成为一个健康的成年人,但自闭症孩子从小就错失了这样的学习机会,即使康复了也不能完全弥补他失去的时间。假设乐乐一切正常,现在应该是在大学里,挺遗憾的。

融合

去年乐乐19岁,毕业后确实没地方去,10月份去了职康站。

乐乐去的这个职康站比较新,里面都是20多岁的孩子,领导很重视对孩子们的培养,希望能帮助家长一起挖掘孩子的潜力。这里有课标设计,老师也有课件,目的是希望通过课标,把他们生活自理能力、社会适应能力以及劳动能力提升上来。

如果没有这个职康站,我可能不会选择。一般来讲职康站里心智障碍者年龄跨度很大,理论上59岁之前都可以去里面,有些职康站里心智障碍者年龄都比较大,死气沉沉的。

很多职康站更像一个孩子托养的场所,培训后能就业的也很少。如果乐乐一直没有工作,我不太能接受,肯定要给他想办法。家长们也一直在努力,希望推动职康站在职业转衔上做更深入的培训,如果把能力提上去,我觉得还是有就业的机会。

我希望未来乐乐能更多的融入社会,哪怕做一些志愿者的工作,做一些不要钱的事情,多参与社会生活,而不是被孤立起来。我希望他能过得有意义,他也是青春年华,看到他在职康站枯坐一天,我还是有点着急,但目前我也没有更好的选择。

自闭症孩子最重要的是学会自己照顾自己,要有自理能力。还要教他遵守社会规则,想让他融入社会,不能像匹野马似的,即使大家再有爱心,也不能接受这样的孩子。比如公共场合不能大声说话,看演出不能说话,不能随地吐痰,不能乱扔垃圾,不能摸别人的胸。这些社会规则要告诉他们,他不一定能明白,要通过行为规范。

乐乐十几岁的时候,摸我和阿姨的胸,我抓住他的手跟他说这样做是不对的,他嬉皮笑脸,有一次我急了打了他。就是要严厉制止他,别的事情和颜悦色,但这件事就是底线不能触犯,特别严厉的治了他一次后,他就好了。

自闭症孩子长大后生理上同样有性欲望。生理发育期到了,虽然他心理是小孩子,但他已经成人了。比如乐乐会有一些自慰行为,我会告诉他,可以在自己的卧室被子里面,不能让别人看见。有时候他坐在椅子上,私密部位可能不太舒服,会用手去碰,我也会去提醒他。性教育是需要家长去面对的,承认它的存在,我们都是一样的,重要的是告诉他该怎么做,什么是合适恰当的行为。

自闭症孩子之间可能也会有男女方面的情感,但是他可能自己也不知道那是什么。乐乐和特殊孩子打篮球,其中有一个小女孩,乐乐见了她就笑,他会跟这个小女孩追来追去,去跟她打招呼、击掌,那女孩也欢迎他,女孩妈妈没有提意见,但是就到此为止。法律上特殊孩子也有结婚的权利,虽然心智都不成熟,但如果两个人知道这是结婚,成家后可以一起干家务,能达到这个程度,我觉得是可以的。

过去大家对自闭症了解少,接受度很低,但现在明显和过去不一样。乐乐小时候我真的不愿意带着他跟正常孩子在一起,孩子们在一起玩,乐乐忽然就跑了,没法跟人家聊,一看就是特殊孩子,觉得自己挺丢脸,人家当面不说,背后就觉得你孩子不好。但现在大家会公开讨论这个事情,我也愿意告诉其他人我孩子是自闭症,大家会聊到一起,我也没觉得特别难堪。他是有点特别,但大家都能接受,比以前好很多。

身后事

乐乐成年后我到法院申请判定他为限制民事行为能力人,因为过了18岁父母就不能成为他的监护人了,比如去银行办业务他办不了,有些问题他不知道,回答不了,所以他必须要有一个监护人,指定我作为他的监护人,我才可以去帮他做这些事情。

假设我和他爸爸都不在了,他又没有兄弟姐妹,他就要自己处理自己的事情,他能处理吗?显然不行。他需要有一个监护人,但问题来了,什么样的人可以做他的监护人。现在家长们讨论的一个方向是,指定意定监护人。

在国内给自闭症孩子安排意定监护人还是一个非常新的东西,和法定监护人一样都具备法律效力,更尊重个人的意见。乐乐没有自己的意见,我给他指定的意定监护人,算是以我的意见为主。这需要家长来判断,因为家长会为孩子的最大利益考虑。

目前面临的问题是,谁可以做自闭症儿童的意定监护人。意定监护人可能是家长们相信的人或是一个机构。目前家长们希望促成公共机构介入,推动有信誉有公信力的社会组织加入。此外还涉及对监护人进行监督的组织,这更需要有公信力的机构。

再一个就是财产,父母去世后留给孩子一部分财产,但他又不能支配自己的财产,财产分配该由谁来做。有家长提到财产信托,立遗嘱委托信托公司每个月把钱给到照顾他的人或机构,但这仍需要信得过的机构完成家长嘱托,身后事还有很多需要讨论。

越带乐乐我们越老,我们面临的问题也越多。我现在之所以不像有些家长那么焦虑,是因为有些家庭只有一个小孩,父母眼见着老了,到了双养阶段,养老和养残都在一起。我现在也会面临这样的问题,但未来我会有年轻力壮的孩子帮我分担一些。

乐乐的心智成长缓慢,我们老了,他留在我们身边,没什么不好。我最怕的就是特别老的时候,担心有一天我不在了,他的生存环境,但我想那一天也会有那一天的安排吧。我不想为这件事,现在就去发愁。

(应受访者要求,文中李文、乐乐均为化名)